▲写真:交流会で作った折鶴

このスタディーツアーに参加することを決意した時から約四ヶ月間、数年前からの念願の夢がついに叶うと思うと、本当に渡航が待ちきれなかった。まだ私が高校三年生だった時、受験期に立命館大学国際関係学部への進学を志し、入学後はそこでイスラエル・パレスチナについて学ぼうと心に決めていた。12月の面接後、正式に渡航参加が決定した時の喜びを今でも鮮明に覚えている。渡航前から既に、私にとってイスラエル・パレスチナという国は自分の人生の一部であった。

関空を出発し長旅の末、初めてベン・グリオン空港へ到着しイスラエルに入国した時は、正直まだ自分が念願の地に降り立ったことへの実感がわかなかった。長旅の疲れにも関わらず、空港からホテルに向かうバスの中で、私はイスラエルの夜景を釘付けになり見ていた。街に溢れるヘブライ語の文字と高層ビル、イスラエル人ガイドの話を聞きながら少しずつ、自分が本当にイスラエルにいることを実感し始めた時間だった。

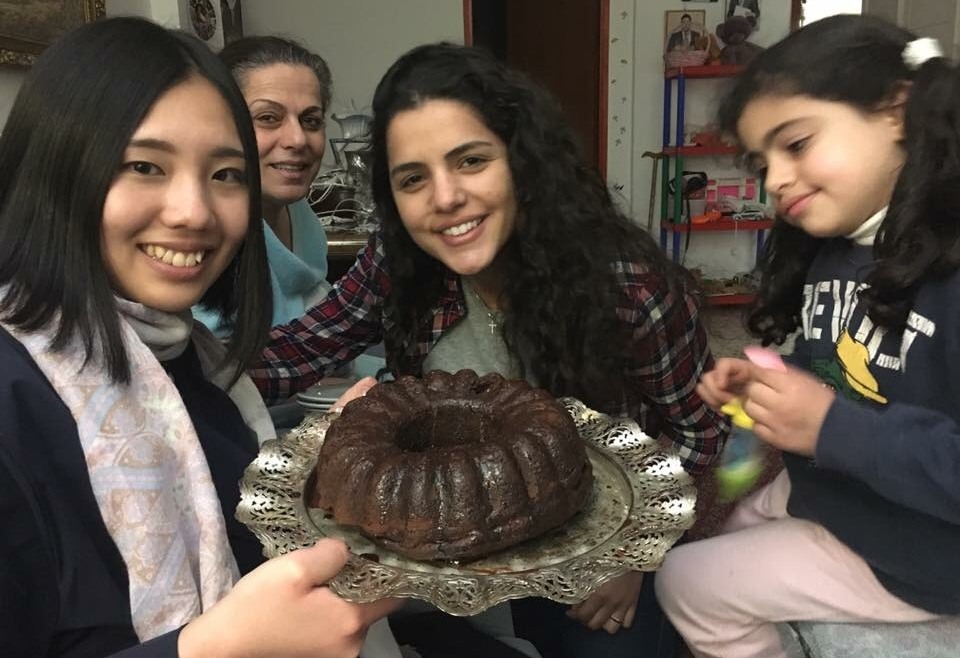

スタディーツアー中でのイスラエル・パレスチナ青年との交流は言葉では言い表すことができないほど楽しかった。一緒に折り紙をしたり、死海で自分たちの胸の内を共有し、今まで私が知らなかったイスラエル・パレスチナのことを教えてもらったり。渡航前はイスラエル・パレスチナ人同士が同じ場所にいることで、何かいざこざが起きたりするのではないかと少し不安だったが、既に何度かこの団体のプロジェクトに参加している人も多く、お互い打ち解けた様子で、みんなと話をして私も居心地が良かった。その場にいる時は、この二つの国に紛争なんてないかのように感じた。

しかし、イェルサレムでホストファミリーが教えてくれたパレスチナ人の現実は、私が思っていたものより厳しく辛いことだった。晩ご飯の後、彼らは私を分離壁や検問所の近くへ連れて行ってくれた。分離壁は私がイスラエルで見たものより高く、どこまでも続いていた。その道中でホストファミリーは、凍えるような寒い中、検問所を通るために、時には一時間以上外で待ち続けなければならない、その辛さがイスラエル人に分かるか、と時々感情的になりながら話してくれた。検問所の話をしている時、交流会であれだけ楽しそうにしていたラナの顔に、笑顔は全くなかった。

ベツレヘムでは、さらに深刻なパレスチナの現状を知ることになった。難民キャンプ訪問の際出会った、子供に視覚障害がある母子家庭のお母さんは生気がない様子で、家庭の状況について話してくれた。私は今でも彼女のその表情が忘れられない。社会的理由で働くことも、子供達に十分な教育を受けさせることも出来ない、コミュニティと国際機関からのわずか支援でなんとか生活を続けている。そんな家庭の状況を変えることができないことへの彼女の苦しみは、きっと私が想像できないほどだろう。それと同時に、私は彼女の家族と自分自身の家庭環境が重なる部分を考えずにはいられなかった。もし私がこの地で今の家族に生まれたら、私は周りから喜捨を受ける側だった。そう考えると彼女の話が自分のことのように感じられ、その時同情ではなく、言葉にできない恐怖を感じた。

このスタディーツアーを通して、私は自分自身で渡航の目標としていた、イスラエル・パレスチナ人から二国間の問題、また国内の問題について彼らの個人的な意見を聞くこと、これを大いに達成できたと思う。イスラエルのホストファミリーの、家族をホロコーストで失くした話など、同じ時間を共有し信頼関係がなければ話してくれないようなことを聞くこともできた。イスラエル・パレスチナ人の中でも、二国間の紛争や国内政治についての意見は、宗教や生まれた場所によって様々であることも知ることができた。

しかし、ある時ホストファミリーから「イスラエル・パレスチナの紛争についてどう思う?」と質問をされた私は、自分の意見を上手く伝えることができなかった。答えられなかったのは、私がその時、第三者の中立的な立場から見た、イスラエル・パレスチナ人両方を傷つけないような完璧な模範解答を探していたからだと思う。今となってはこのことをとても後悔している。相手に共感してもらえるように考えた意見しか言えないことは、かっこ悪い。この件をふまえて、私は渡航後の目標を、特にイスラエル・パレスチナ人に対して、自分の意見を率直に述べることに決めた。たとえ私の意見に共感できず、全否定されようとも、私は自分の意見を相手に伝えられるようになりたい。そのために、これからも私が今まで続けてきたように、イスラエル・パレスチナに関わっていきたいと思う。

(文 高田 結生/

2017年スタディー・ツアー参加者、大学2年生)